|

|

(第3話)筋・腱・靭帯の疾患と管理

|

1)馬の運動器疾患好発部位における骨格筋や腱の構造・病変について

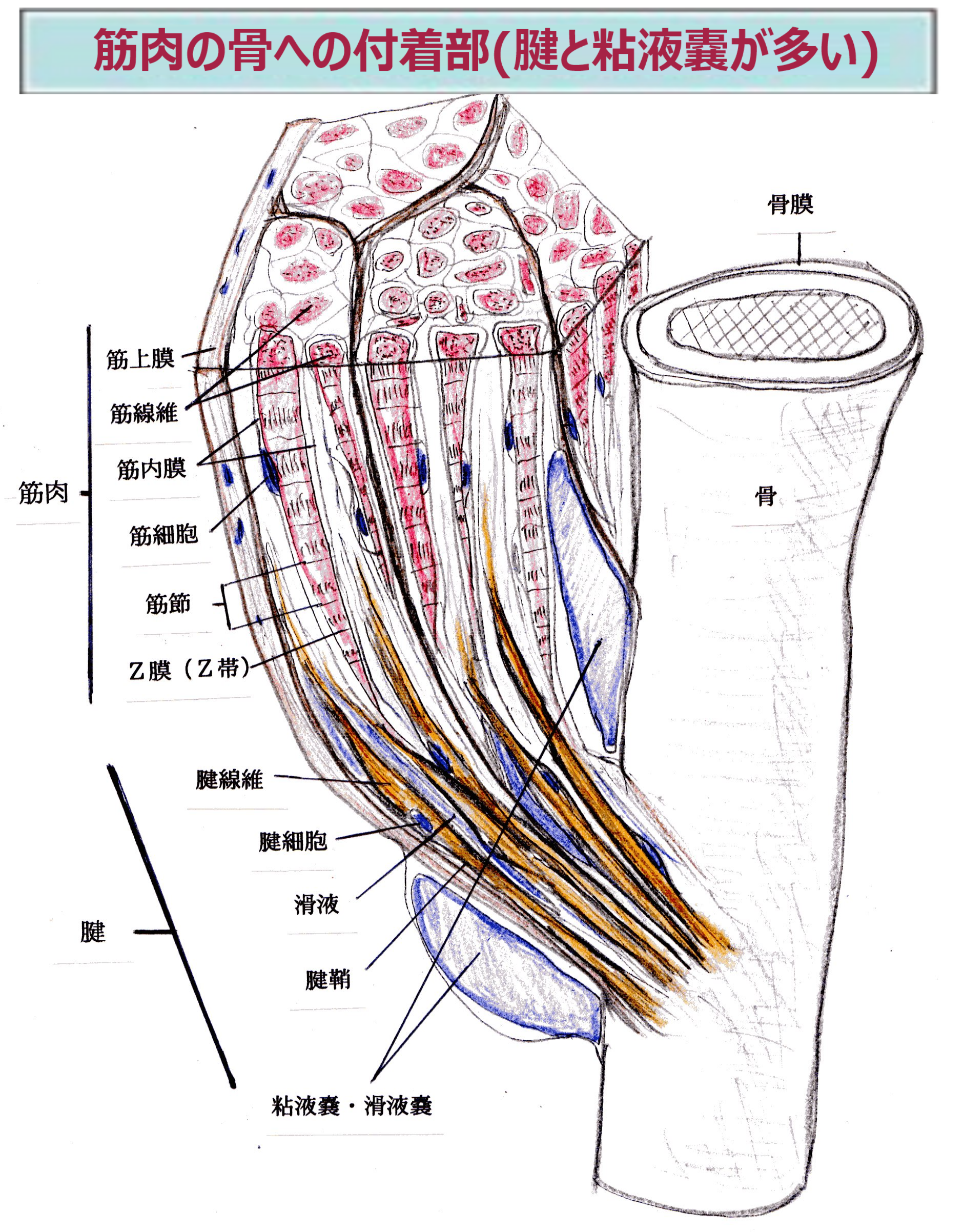

① 筋肉は骨への付着部で高い負荷が課されるために多数の粘液嚢や腱組織が存在しているのです。このことからも

理解されるように炎症を発症し易い部位でもあることを示しています。早期発見には運動後は、丁寧な触診と

早期修復対応が必要です。

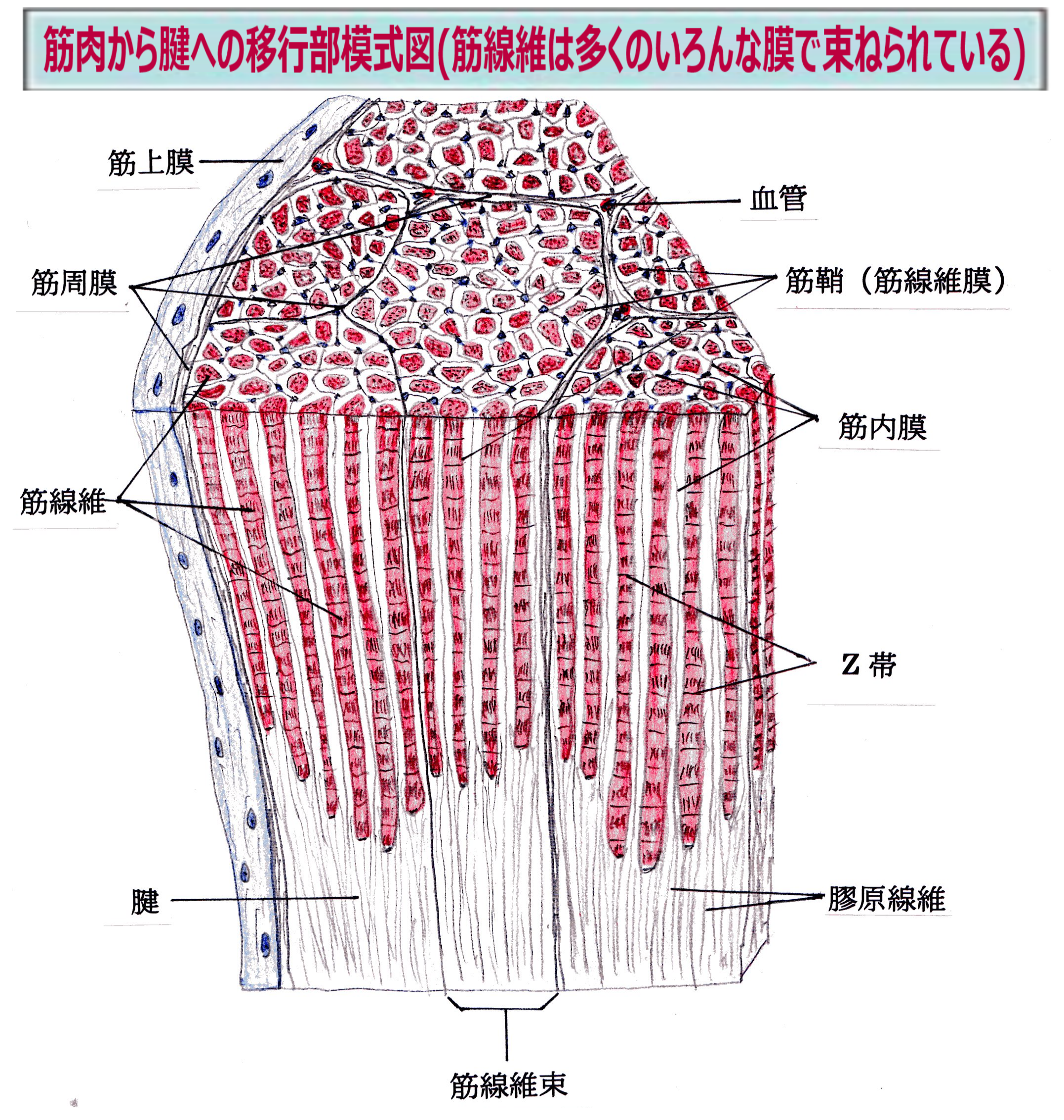

② 骨への付着部位は筋線維が疎ら(まばら)で、最も筋線維障害を発生し易い部位であることから、

日常の運動前後の触診によるケアーが大切です。

③ 病変の発症部位には、運動負荷による最小血管による水腫と神経線維の変性脱落病変の関与がつよい。

いわゆる循環障害による現象・病変が起こっているのです。

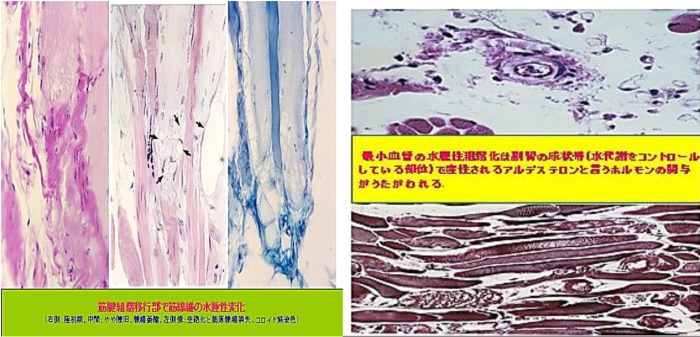

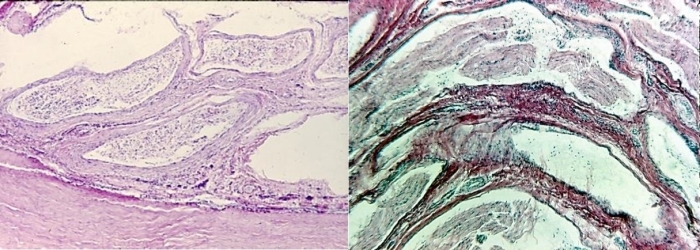

左側:骨格筋の骨付着部の構造:強い運動に対する防御装置として多くの粘液を容れた嚢(粘液嚢)が存在しています。

右側:筋腱移行部の組織像:筋線維の末端と腱組織の末端が相互に組み合わさって強固な結合がなされていて、

簡単には分離・離れないようになっています。しかも収縮力のある筋線維の量が少ない部位でもあります。

|

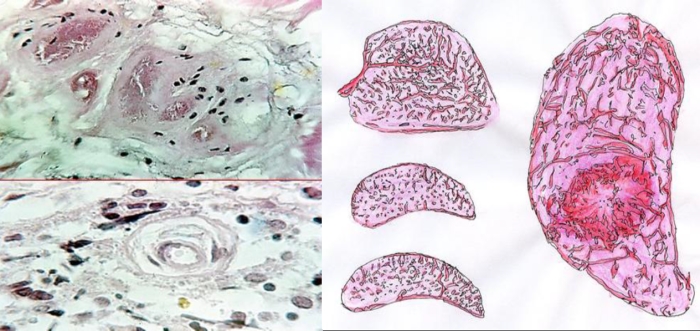

左図:筋腱組織移行部での筋線維の水腫性変化;筋腱移行部は筋線維の水腫性変化の病変(↑の空胞や水溜り現象)が多い。

これは運動負荷が他の部位に比較して多く課され、しかも柔らかい筋線維と筋組織よりも柔らかさや弾力性に乏しい腱組織の

連結部位で柔らかい筋線維に障害を起こすことになります。

右図:

上段;筋線維の水腫性病変あるいは子馬の筋変性症などの病変部で、しばしば観察される微小血管の水腫性粗鬆化ならびに

血管内皮細胞の濃縮像です。この血管変化は水腫性の病変形成・発生と深い関係をもって起こっている現象なのです。

下段;過激な運動後に起こった横紋筋(骨格筋)融解症(別名;マンデー・モーニング病)の病変像で、骨格筋線維の横紋が

融解し塊状に変性・脱落・消失し、その線維の間は水腫性に拡大しています。

このような病変保有馬は赤い筋色素尿を排出することになります。

|

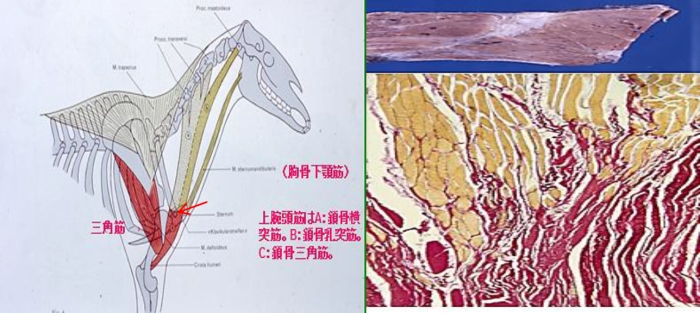

左図:馬の岩落ち部(鎖骨腱条;鎖骨画;鎖骨の痕跡)模式図;A:鎖骨乳突筋、B:鎖骨横突筋と赤色の鎖骨三角筋との

接合部が岩落ち(↓)である。因みに、最下方の下顎との筋は胸骨頭筋である。

【岩落ち】は慢性の間歇的跛行を示すことがある。この岩落ち部は、他の家畜と同様、馬には鎖骨が無い(兎にはある)

ことから、高度な運動負荷により筋肉と筋肉の接合部での筋線維が変性・結合組織化に至り硬く陥凹して見られ、

跛行へと連なっているものと推察します。

右側:岩落ちの肉眼並びに組織像;上段;肉眼像:白い部分が鎖骨の痕跡部分である岩落ち部分で硬い結合組織から

なっています。

下段;組織像で、筋線維(黄色)が消失し、結合組織(赤色)に置換わっています。

|

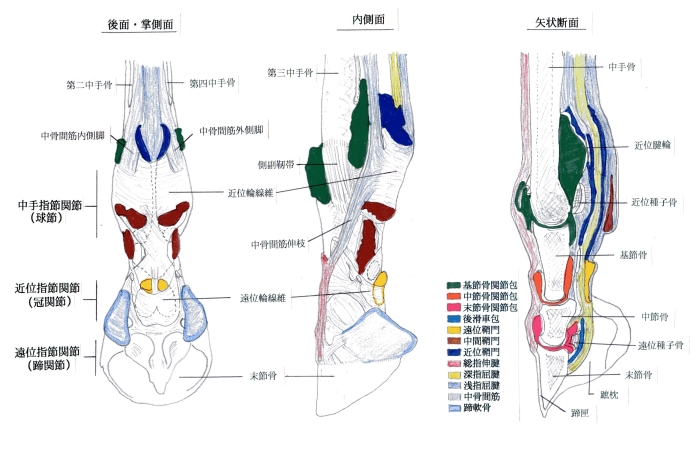

指関節(球節、冠関節、蹄関節)部の粘液嚢模式図:

この部位は、高度な運動負荷が課せられる部位であることから、多くの粘液嚢(カラー化した部位)が存在しています。

一方では、運動負荷により炎症(腫脹、熱感、疼痛、発赤)を発症し易い部位でもあることから、運動後には丁寧な触診

(局所の熱感や腫脹、疼痛など)が必要です。

|

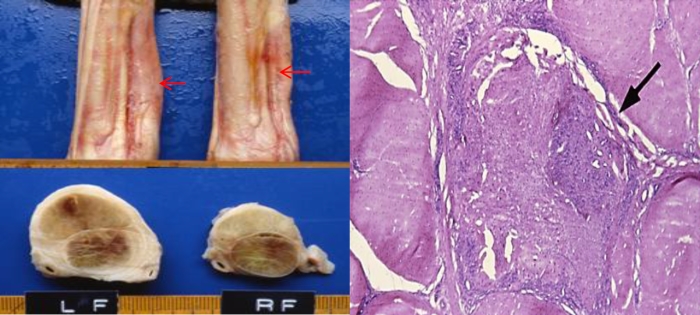

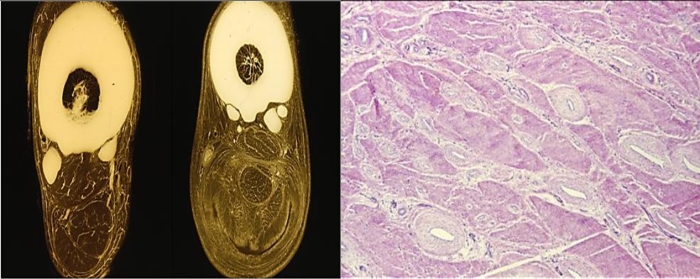

左側:不治の病として恐れられている浅屈腱炎;<br>

上段:浅屈腱炎の肉眼像:剥皮後の浅屈腱炎部(←)はエビの腹にように腫れている。

下段:割面で、左前肢(LF)は浅屈腱は中央部で縦割れをし、深屈腱をも巻き込んでいる。

右前肢のRFは正常にみえるが、部分的に変性部分(腱変性)が散在さしている。

右側:慢性屈腱炎の組織像;

ほぼ健常である周囲の腱線維束に比し中央部の腱変性部位は腱には通常在ってはいけない肉芽組織の増殖

(青みの染まりの強い部分)と腱に殆ど必要の無い血管が新生(矢印)し、血管腫様集族巣を形成している。

|

左図:神経線維の変性・脱落像;神経線維変性像は各種運動器疾患に共通して観察される病変です。この原因には人では中毒、

代謝、炎症あるいはコンパートメント症候群(運動負荷により筋肉や神経が圧迫され、阻血・貧血状態から起こった炎症)

などが挙げられているが、馬ではこの他に循環障害や酸化障害も挙げられている。

右図:末梢神経線維の変性・脱落;神経線維は肢の機能と関連するものの、血管の運動・機能にも作用し血液循環に作用を

及ぼしています。このことから、この神経線維の変性・脱落病変は腱炎のみならず各種病変形成に大いに関与しているものと

推察されます。

|

左図:腱炎や炎症部位にしばしば観察される最小血管の病変像;

上段:腱炎や靭帯炎にしばしば観察される最小血管の栓塞と変性像。周辺結合組織の水腫と細胞浸潤。

下段:最小血管壁の水腫性膨化;マイクロバスキュラール・アルテレーション(MA)と呼ぶ。この像は末梢神経線維の変性・

脱落所見と共に病変発症あるいは病変経過(循環障害)に強く関連する変化と推察され、循環障害の極初期像と考えられる。

右図:筋肉と腱へのアンギオグラム;腱炎発症には血管病変による循環障害が大いに関与していることが推察されることから、

筋肉、腱に血管造影剤を注入しレントゲンでの観察を試みた。

左側上段:筋肉部分なので、中段や下段の腱組織に比し血管分布がやや多い。

左側中段と下段:健常腱組織なので、上段の筋肉に比べ腱は血管が少なく極わずかである⇔これらの現象は、腱には他の肝臓や

脾臓などの臓器と異なり血管が少なくても活躍できる器官であることが判明しました。

右側:浅屈腱炎の像であるので、腱炎の病巣部には健常では必要のない豊富な血管の増生が明らかに観察されています。

|

左図:後肢・管部のアンギオグラム・血管造影像;

左側:腱常な後肢。血管は腱への分布が殆ど無い。

右側:後肢の浅屈腱炎:不必要な微小な血管の増生が明らかである。

右図:慢性に経過した腱炎の組織像;健常な腱組織が無いなかでの肉芽組織の異常増殖と多数の不健康な不必要な血管の増生が

観察される。この増生した血管は運動のたびに多量の血液がながれるために血管から血液成分を漏出させ、そのために腱組織は

炎症状態になり、その積み重ねによって慢性的に腱炎症状を示すことになる。いわゆる「不治の病」と言われる所以の像を

示していることになる。

|

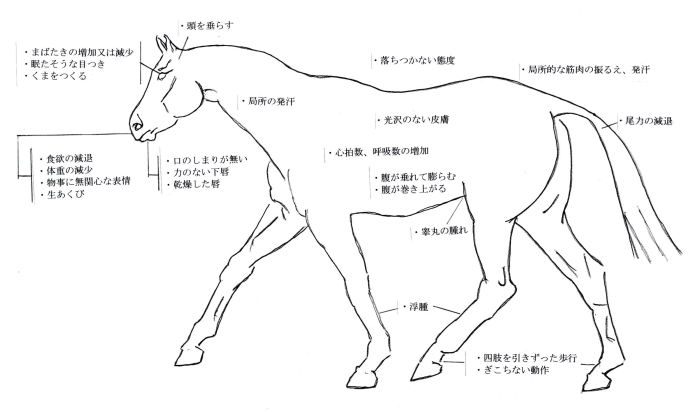

2)馬の筋肉疲労は運動器疾患発症の大敵である:

馬が疲労した際の外貌上から見る主な症状と部位:

これらの主な疲労症状を日常管理の最重要課題としてきめ細かく観察・取り組んでほしい。

|

(1)筋肉疲労について

① 骨格筋は、何回か繰り返して収縮している間に⇒疲労して収縮が出来なくなる状態を言います。

② 収縮と弛緩をコントロールしているのがカルシウムイオンであることから⇔Ca不足は筋運動の不調⇒肩こり、

筋肉痛、疲労感の発生は⇔最終的には神経筋接合部での筋興奮系の効率が減少したために発生しています。

③ 運動の程度・強度によって疲労の発症メカニズムが異なります。

*高い強度の運動(1分を超える運動);筋肉中のATP(アデノシン三リンサン)とリン酸の枯渇により⇒乳酸と

水素イオンの蓄積⇒疲労を発症。

*持久走(長時間の最大運動);筋肉中のグリコーゲンの枯渇により⇒疲労。

*疲労した筋線維張力の低下の状態での運動は⇒筋細胞の損傷⇔筋線維の断裂⇔炎症⇔瘢痕化組織となり、

筋肉本来の弾力のある動きが不不可能になります。

④ 予防あるいは回復

*運動後なるべく早く⇔軽ウエートトレーニング⇔四肢を人為的に屈伸させる運動を行う。

*なるべく早く炭水化物や良質なタンパク質の給餌。特にグリコーゲンを与える。

*この処置で筋力・筋量の増加が期待される⇔筋肉の末梢血流量とパワーの増大に寄与することになる。

左図:上高地の古池とニリンソウ。 右図:上高地の古池の朝。

|

(2)疲労回復に関する最新トレーニング知見

=運動で損傷した筋肉等の馬体成分の急速補充(疲労回復)のための栄養=

① 運動直後に良質なタンパク質・コラーゲンと糖分の混合栄養物の供給。

② 骨折防止策として、軽レジスタント運動(補助運動)後、骨コラーゲン合成促進のために、睡眠前にタンパク質と

カルシウムを供給してやること。

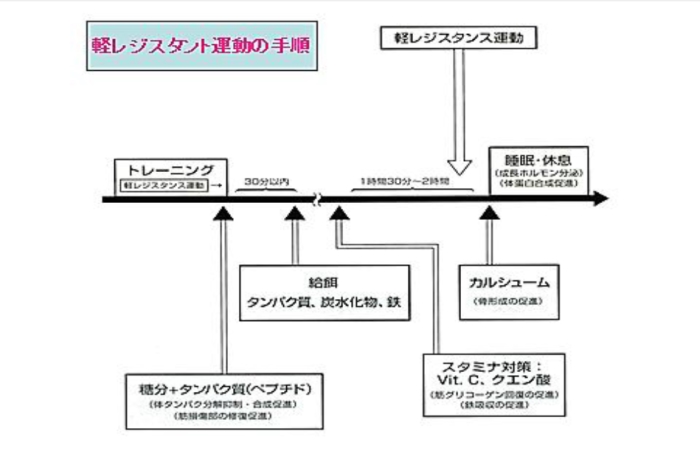

軽レジスタント運動後の栄養給餌手順:(原図;鈴木正成)

|

*軽レジスタント運動の手順:

① 運動後と睡眠前には、補助運動として軽レジスタンス運動を行う。因みに人の軽レジスタント運動は四肢の十分な

屈伸運動を20回程度繰り返す運動を言う。

② 軽レジスタント運動は、身体成分の急速補修(体タンパク質合成の促進)と成長ホルモンの分泌増大に効果がある。

③ 今後は競走馬への軽レジスタント運動(前肢の屈伸やトレッドミル運動?)の方法の検討や工夫が必要。

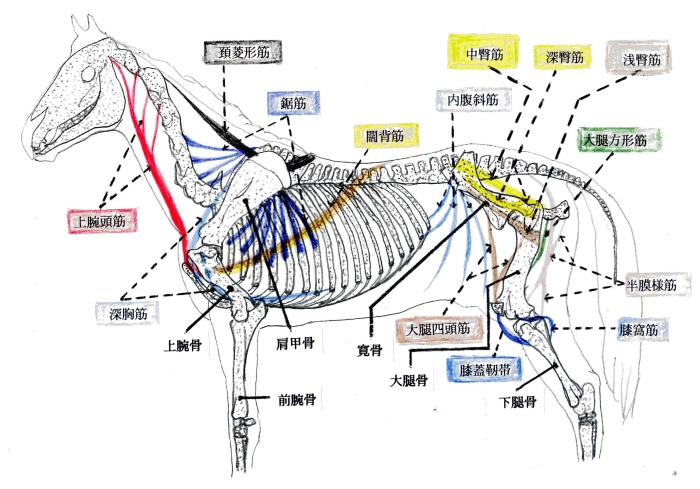

(3)走るために主体となる筋肉(頚部、肩部、腹部、腰部、大腿部)

① 上腕頭筋(じょうわんとうきん):左右両側が同時の作用で頚を伸ばし、片方の作用なら頭と首を傾ける筋。

② 頚菱形筋(けいりょうけいきん):肩甲骨を前上方へ持ち上げる筋。

③ 闊背筋(かっぱいきん):上腕骨を後上方へ引き肩関節を屈する筋。

④ 鋸筋(きょきん):肩甲骨と胴体を付着させ、肩甲骨を前下方に引く筋。

⑤ 胸筋(きょうきん):胴体と前肢を連結させ、前肢を内側に回す筋。

⑥ 内腹斜筋(ないふくしゃきん):呼吸や排泄に作用する筋。

⑦ 深臀筋(しんでんきん):大腿骨を外側に回転させる筋。

⑧ 大腿方形筋(だいたいほうけいきん):大腿骨を内側に回転させる筋。

⑨ 半膜様筋(はんまくようきん):大腿骨を伸ばす筋。

⑩ 大腿四頭筋(だいたいしとうきん):大腿骨を屈する筋。

(4)筋肉痛(筋痛)について

病態:

① さまざまな原因による骨格筋の痛みをいう。

② 運動による筋痛は、運動中や直後の痛みと運動後数時間から24時間程度経過後の痛み(遅発性筋痛)がある。

症状:

① 慣れないエクセントリック(普通でない、常軌を逸脱した)動作⇒24時間~72時間後に筋痛がピークとなる

⇒5~7日で消失する。

② 遅発性筋痛の場合⇒筋の硬さを増し、痛み・圧痛の感受性が高い、関節可動範囲が狭い、運動中や直後に

運動・動きに違和感を持つ。

メカニズム:

① 急性に発生する筋痛;至適伸張速度を超える速度でエクセントリック運動の繰り返し⇒筋腱接合部・筋線維の

両端部位で筋線維の損傷⇒損傷部の免疫機能が活性化され⇒活性酸素が損傷部で拡大⇒筋痛が発生する。

② その理由としては、筋線維の両端は筋線維が細く収縮張力の負担率が中央部よりも大きい⇒力学的に筋線維が

引き伸ばされ易い⇒収縮の持続⇒収縮張力の低下⇒両端で断裂し易い。

③ 遅発性筋痛;エクセントリック運動中⇒筋線維やタンパク質に微細な損傷⇒筋細胞質に異常なCaイオンの流入と

濃度の上昇が起こり⇒筋タンパク質の分解の亢進⇒マクロファージの活性化⇒ヒスタミン、キニン類、カリウムの

細胞間質への蓄積⇒組織の腫脹や増温⇒筋痛の発症。

原因:

① オーバートレーニングやオーバーユースによる局所的疲労。

② 活性酸素説が有力視されている。

予防:

① 瞬間的な筋力を必要とするトレーニングや疲労時には運動への気配りと触診が大切。

② 初期トレーニングには無理なエクセントリック運動を制限すること。

③ どうしても強い運動を必要とする際には、競技やレース前に予め軽度の筋痛(2週間程度前に回数をへらした

エクセントリック運動の負荷)を発現させておくこと。

④ 運動前の準備運動やストレッチングを行うこと。

⑤ 運動後の痛みを軽減させる目的⇒ストレッチング、マッサージ、アイシング、ビタミンCやEの経口投与、抗炎症薬の

皮膚への塗布、電気刺激、超音波やレーザー照射、針灸など。

⑥ 今後は以上の処置と軽レジスタント運動などの組み合わせ効果の検討が必要である。

3)腱・靭帯損傷部の治癒期間における運動のありかた

治癒期;

【損傷~2週;徐々に馬房内運動から始める】

① 患部に対しては、安静と冷却そして圧迫・固定を原則とし、損傷部の改善と修復につとめる。

② 運動機能の低下、廃用性萎縮などの予防や機能改善につとめる。

回復期;【3~7週;引き運動~自動運動~漸増的に筋力強化運動へ】

① 損傷によって失われた運動機能の再回復につとめる。

② 温熱療法、物理療法、マッサージなどを併用しながら組織の可動性や筋機能などの運動機能の回復につとめる(損傷

部の治療)。

強化期;【8~10週;瘢痕が完了して~瞬発力の強化運動へ】

① 総合的な身体の機能回復の獲得につとめる。

② 問題点のあったパフォーマンスの修正と機能向上により、再発の予防につとめる。

|

(第2話)へもどる | (第4話)へすすむ (第2話)へもどる | (第4話)へすすむ

第1章・第1話へ 第1章・第1話へ

第2章・第1話へ 第2章・第1話へ

|